先月のコラムで述べた通り、3月5日にNewspicksの「認定エキスパート」に就任し、3週間半程度(25日)が経過しました。

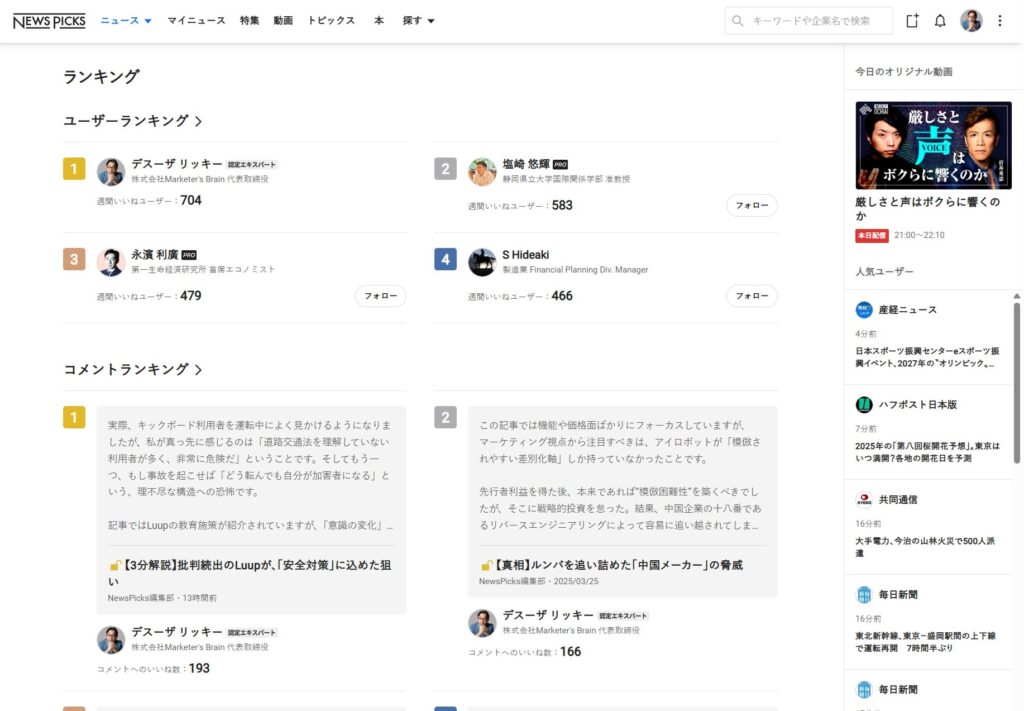

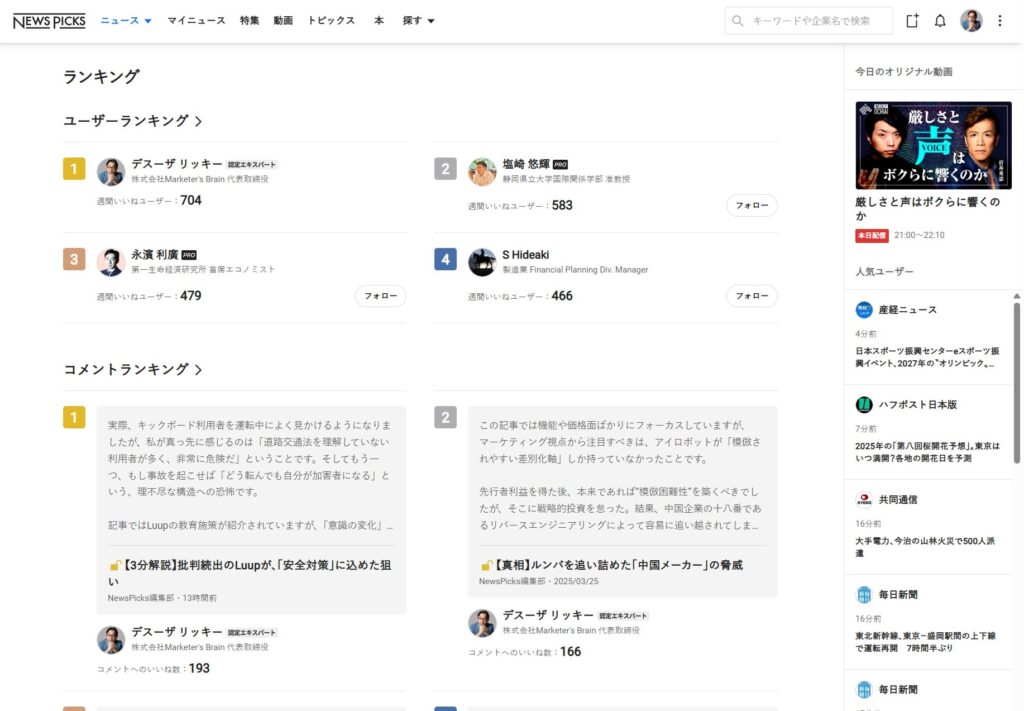

0フォロー、0フォロワーから始まったこの取り組みは、取り組み開始から「わずか21日目(3週間)」の時点でデイリーとは言え、全体のコメント「週間いいねユーザー数ランキング1位、同コメントランキング1位、2位」を同時に抑えるという快挙を成し遂げるなど、大きな成果を見せています。

まあ、やっていることは普段お客様に提供している「いつものコンサル」を「自分に適用しただけ」なのですが、これは私の案件なので開示が可能です。ですので、今日は私のNewspicksにおける認定エキスパートの「マーケティングの構造」を少し解説してみましょう。

▼3月26日のNewwpicksTOP(PC版)の様子。この時フォロー数0人、フォロワー数は149人だった。

▼目的を定める

まず私が最初に行ったことは「誰に、何のために、投稿をするのか?」という定義づけです。地味なように見えて、このプロセスが一番重要です。多くのマーケティングに失敗する企業は「ここ」が出来ていません。

もともとNewspicksには1,000万ユーザーが存在し、300名程度の(アクティブな)Proピッカーと、一般ユーザーが存在。この2軸が成立していました。しかし先月の5日に、1,300名からなる「認定エキスパート」が市場に放流され、ここに「新たな価値」を求められることになりました。

私がまず考えたのは「なぜ、我々という存在が生まれたのか?」です。

運営の意図は必ずあり、その目的は「現在ピースとして欠けている部分の補完」に違いありません。具体的には、Proピッカーでは範囲が及ばず、一般ユーザーでは手の届かない役割が求められているはずです。

そこで、まずはProピッカーの定義(住み分け)について考えてみました。色々試行錯誤はありましたが、個人的な仮説(ほぼ確定)は「Proピッカーは社会的成功(権力)者が多く、一種の「アイコン化」がされており、その人の視点がフォロー要因であるのに対し、認定エキスパートには専門的な知見で「ニュースに補助線を引き」、ユーザー満足度を向上させる役割が求められているのではないか?」としました。

端的にまとめると、私の役割は、

「専門的な知見で、ニュースに補助線を引き、ユーザーのニュース読了後の満足度を向上させる(付加価値を与える)こと」

と、定めました。

※ちなみに、これはあくまでも「私」の場合です。たとえば、他の方なら、絶対に違う「型」になります。たとえば、コメントは絶対に笑わせる。ほっこりさせる。感心してもらう…など、それこそ「人によって回答が違わないと、おかしい」のです。なぜって、そんな画一的な金太郎あめのようなコメント欄、誰も見たくないからです。あくまでも「自分にとって最適(無理が無く)で、相手にとって最高」が、大前提です。それをわからずに、私のコメントの「表層的な部分だけ」を「反響が取れそうだから」と模倣すると、必ず無理が生じて崩壊します。シンプルに、貴方の「本質(リソース)とアウトプットが噛み合っていない」からです。それは、マーケティング業界でも良く起こっている、「他社の成功パターンに学ぶ」とか言いながら、自滅していく企業の特徴と一緒です。

▼役割をシンプルにし、徹底的に演じきる

さて、そうなると「やること」は一気にシンプルになります。

その役割を達成するためだけの行動を愚直に遂行する。つまり私の「いつものコンサル」と全く一緒です。

投稿は初期から構想を持ちつつ、反響や閲読、いいね!などの可視化されたデータをAIに統合し、「要因分析」を進めました。

たとえば「テーマ設定」「話の展開」「言葉遣い」などの要素をAIと共同で分析し、「反響が最大化する要因」を特定しました。重要なのは、「AIに丸投げした文章」は使い慣れている人にはすぐバレるということです。あくまで主体的に設定したテーマや軸を人間側で用意し、それをAIが補完・研鑽する形で利用しています。具体的な分析手法は個別のケースに依存するのでここでは省略しますが、要は「ノイズを削減し、AIが分析しやすい環境を作る」ことがポイントです。私とAIとの共創作業です。

さらに、数字を動かす外的要因を排除し、「公平・公正なエキスパート」であるために「フォローは0」に固定し、投稿の展開は「洞察と気づきの提供」という同じ軸を活用しています。

また、「してはいけない」ルールは明確に定めています。

私の場合は以下の通りです。

1.個人の感想、感情的なだけの投稿をしないこと

2.自己の守備範囲外(政治・相場・世界情勢など)は投稿しないこと

3.立場の表明、思想対立を煽らないこと

これにより感情因子が除外され、提供価値は必ずフラットになります。また、そもそも「認定エキスパート」は、掲出に優遇措置が取られているのは(少なくとも現時点では)明らかですから、その「権力に見合った倫理観」を遵守することもできます(力を持つものに必要なのは倫理観です)。これを、私は(就任挨拶を除く)最初の1投稿目から、今日に至るまで「愚直」とも言える準拠の中で行使し続けています。

▼本筋に忠実に

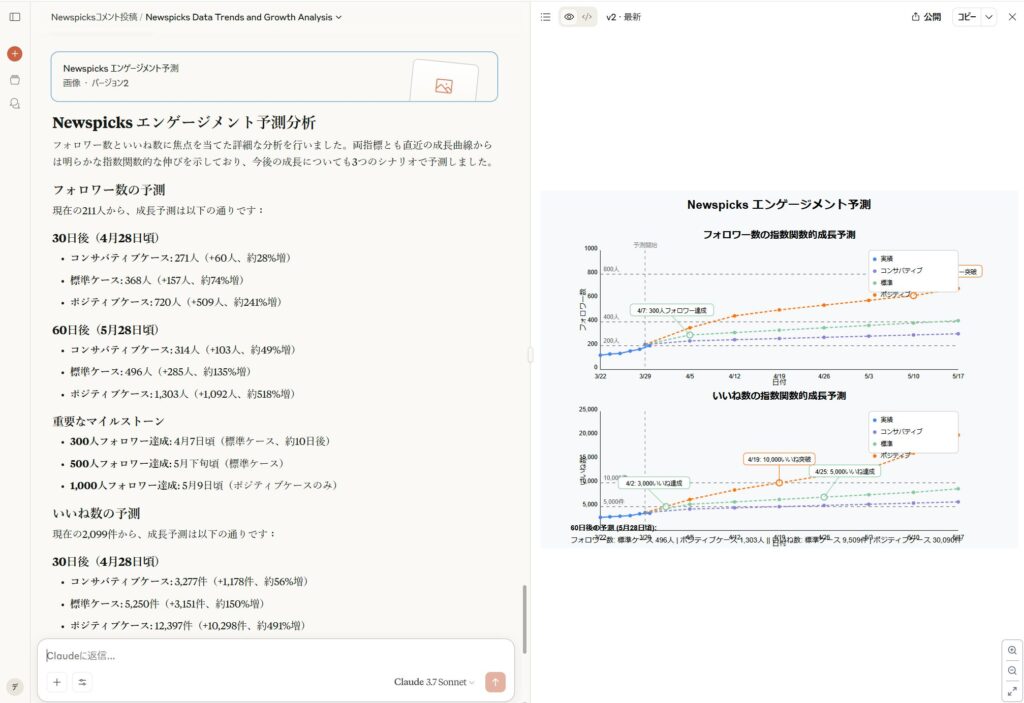

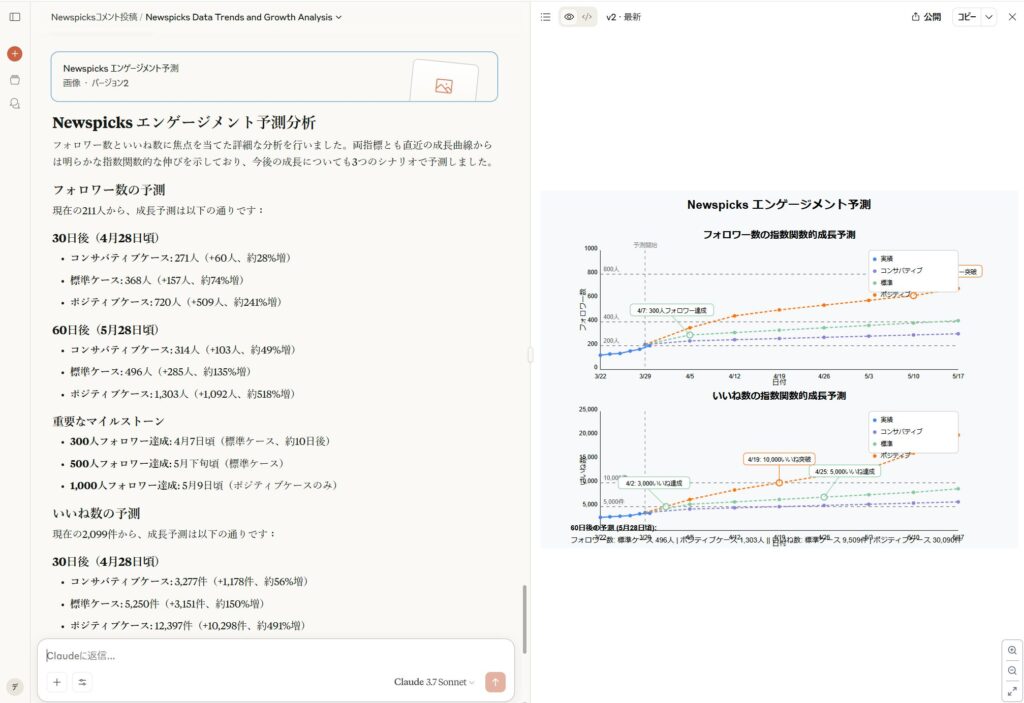

ある程度の「勝ちパターン」が形成され、数値的な結果が出てくるようになるとAI活用は「フェーズ2」に移ります。

今後は毎日の活動記録をもとに自身の成長曲線を試算し、それを目標設定に再活用。さらに成功事例をAIと検証し、表現の拡張を行います。これが高い精度で実行できる理由も「コメントの精度と目的に一切のブレ(ノイズ)が無いから」です。

そして、そのうえで「目標」を超えるための創意工夫を行う、つまり、これこそが永続的な自己進化(PDCAサイクル)の素養です。

▼実際の増加の予測モデルと目標設定の様子

まあ、上記はあくまでも「天井の無い予測モデル」なので、数字は「目安」としてのみ機能していますが、この活動は私自身のブランド価値を高めますし、本業にもメリットしかありません。

しかし、ここで間違えてはいけないのは「いいね数」も「フォロワー数」も指標であって目的ではないということです。

目的はあくまでも、そしてどこまでも「専門的な知見で、ニュースに補助線を引き、ユーザーのニュース読了後の満足度を向上させる(付加価値を与える)こと」です。

これだけに集中することで指標に執着せず、本来やるべきことに邁進できるのです。

ちなみに、同プラットフォームの「書評」では、私自身を形成した書籍を通じて、「私の人となり≒人間味」を示しています。鋭いコメントばかりでは「人間か?」となりかねないため、背景をありのままに開示し信頼形成しています。

このように戦略的思考を企業様に最適化し提供することが私の仕事であり、実績も多数あります。

また、これだけのことを投じても、NewsPicksは私にとってあくまでも「Marketer’s Brainの事業の補助線」であることも注目です。このプラットフォームでの活動は、私のブランディングに大きく寄与しており、その点については率直に感謝しています。ただし、私はこの場に「依存」することなく、常に「主導権は自分にある」という前提のもとで活動しています。

だからこそ、「何をするか(あるいは、何をしないか)」を自らの目的に即して明確に定め、その戦略に一貫性を持たせることができるのです。そして、いいねやフォロワーといった可視化された数値も、それ自体に一喜一憂するのではなく、「成果の一側面として観測する」姿勢を保っています。

指標は活用するものであって、判断の軸にはしない──そうした姿勢があるからこそ、本来の目的に対してブレることなく邁進できるのです。

マーケティングとは「知識を覚えること」ではありません。目的を定め、構造を理解し、シンプルかつ愚直に遂行することで、個人であっても本質的な成果を生み出せる──私は、そう確信しています。

私は、そんな世界観に共感いただける方と仕事をしていきたいと思います。