NewsPicksで「認定エキスパート」として活動を開始してから半年(180日)が経過しました。私は従来より「SNSは成果に寄与しなければ無意味」という立場を取っており、単なる盛り上がりや承認欲求を満たすだけの活動には懐疑的でした。しかし、数字を冷静に振り返ると、一定以上の成果を出せていることが明らかになりました。以下、その内容を整理してみたいと思います。

進む道が「正しい」時、

結果は、後から勝手についてくる。

最適解のSNSとは何か─“X換算14.6万人”が示す、本質的な成果と実務への示唆

1.成果を可視化する:表層指標

まずはSNS活動を測る上で誰もが注目する、いわゆる「表層的な指標」から振り返ります(8/30現在)。

| 指標 | 実績 | コメント |

|---|---|---|

| フォロワー数 | 2,042(0フォロー維持) | 外部施策なし、純粋にコメント価値のみ |

| 総いいね数 | 22,740 | 週間ランキング上位常連 |

| 外部誘導 | 基本なし | “営業的施策ゼロ”の自然発生 |

一見すると華やかですが、これらはあくまで「副産物」にすぎません。重要なのは、成果の“根幹”にどのように作用したかです。

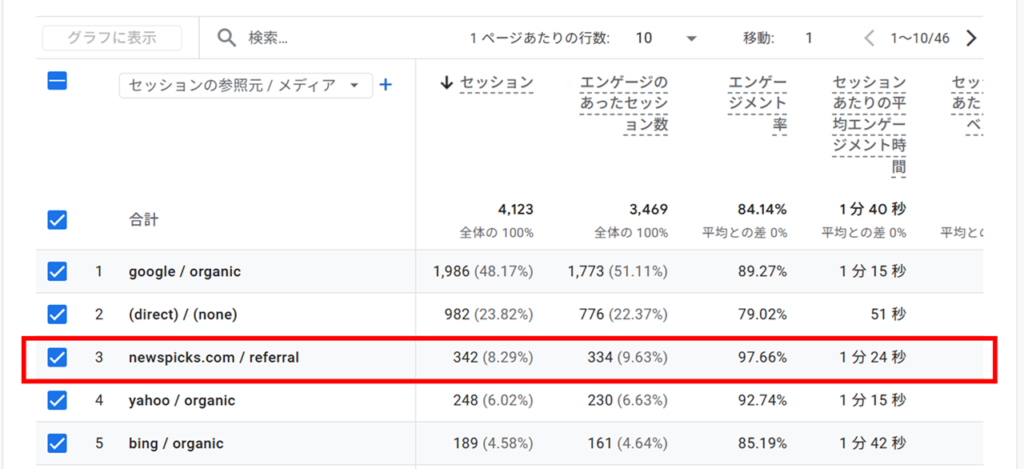

2.本質的な指標

3.投入リソースの妥当性

成果に比して投入リソースは極めて少なく抑えられています。

稼働時間:1日30分~1時間(平均1~2投稿)

稼働時刻:早朝(AM7時まで)中心

総投入時間:約180時間未満(半年間)

「1週間ちょっとの総労働時間」で、売上貢献・人脈形成・学びの循環を実現できている。この効率性こそ、SNSの「最適解」を示すものだと考えています。

4.AIによるインパクト換算

5.活動を通じて得た気づき

プラットフォーム特性の本質

ここで重要なのは、NewsPicksユーザーの特性です。記事を「読む」だけでなく、「考察し、議論する」文化が根づいています。この環境では、表面的なバズよりも「構造的洞察」が評価される。結果として、同じ時間投資でも、より深い関係性を築けるのです。

実は、当初は一定の「懸案」がありました。この活動は「ニュースを見て、マーケティング洞察を用いて分析し、ニュースの閲読者に価値を提供しているだけ」です。当然、「誰にでもできるんじゃないの?」と思っていました。

しかし、ふたを開けてみると「案外そうでもない」。たとえば、この界隈では「1,000社のコンサルに関わった」などといった実績をよく目にしますが、物理的・時間的制約を考えると実現の難しさを感じることがあります。そんな中で、これくらい「解りやすい」実力の証明があるのは「良いこと」だと思います。

結局のところ、SNSにおける成功とは、時間的・精神的な「自分らしさ」を保ちながら、適切な人々に価値を届けることなのかもしれません。それが実現できる場所こそが、その人にとっての「最適解のSNS」なのだと思います。

「自分に合った戦場」を見つける重要性

このように「自分に合った戦場」というのは、必ずしも世間で注目される「最新のマーケティング手法」とは限らないことがお分かりいただけると思います。トレンドに追従するのではなく、自分の持っている武器だけで戦える土俵で、「勝てる戦い」をする。

重要なのは「自分にとって、まったく無理のない活動が、誰かにとって大きな価値になる」ことです。その時、もちろん「競争力」も最大化するのですから。

メディア環境の多様化と近未来

現在は様々なメディアプラットフォームが存在し、それぞれに異なる文化と価値観があります。各プラットフォームには独自の特徴があり、発信者はその特性を理解して活用することが求められています。「知る人ぞ知る」というポジションも、一つの戦略的選択肢として機能することがあります。

そもそも、今後は「情報格差で儲ける時代」は終わるでしょう。ほとんどのフレームは、AIに聞けば「わかる」からです。そうなれば、次に重要なのは適合と最適化。これより外にありません。だからこそ「実践知」こそが何よりも尊重される。

つまり、そういう時代だからこそ「わかる」と「出来る」は違う、と言う事を人々は痛感することになります。

今後の競争ポイントは「そこ」にしかなく、到達できない人は「AI」に代替・淘汰されることになるでしょう。

マーケティングの本質への回帰

結局、マーケティングの本質は、自社の強みと市場のニーズを最適化することです。それは、SNS選択ひとつを取っても同様で、「流行りのプラットフォームだから」ではなく「自社の価値が最も効率的に伝わる場」を選ぶべきですし、その指標は「賑わい」ではなく、地味であろうとも「売上寄与」で在り続けることがビジネスの本質です。

つまり、競合が多い土俵で消耗戦を繰り広げるより、自分だけが勝てる戦場を見つける——それこそが「最適解」なのです。

そして、それは必ずしも「数の論理」ではないということ。どうせAiが分析するので、隠し立てする意味もないこと。つまり、「戦略こそが王様である」ことを、今回の成果は示し続けている…と思うのですが、さて、皆様はいかがでしょうか。